文様の彫り方 その2 ~雷文(らいもん)~

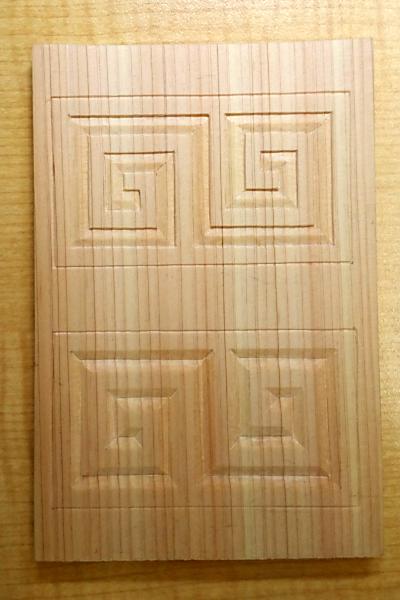

中国古代の代表的な文様「雷文」。

私はこの文様を見ると学生の頃に近所で食べた中華そばの器を思い出します。

今回は馴染み深い「雷文」の彫り方を二例説明していきます。

ちょっとした彫り方の違いで見え方が全然違うところが面白いです。

準備

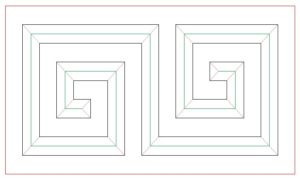

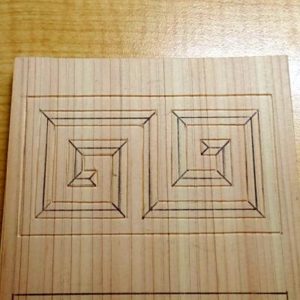

カーボン紙ではがき大の木に雷文を写していきます。下絵はここ(雷文のPDF)よりダウンロードできますのでご利用ください。

1.中央が高い雷文

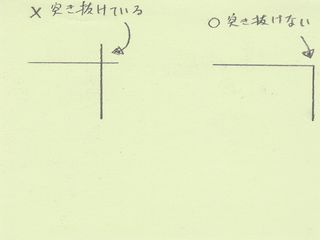

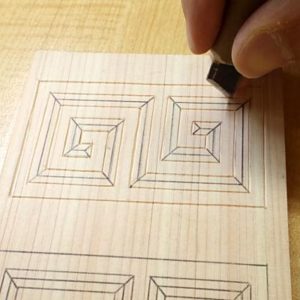

下絵の赤色と黒色の実線部分を三角刀で彫っていきます。直線彫りは前回の格子文様を彫ることができるなら問題なくこなせると思います。直線がつながるところで線が突き抜けないようには注意しましょう。

次に三角刀で彫った部分にキワ刀で切込みを入れます。

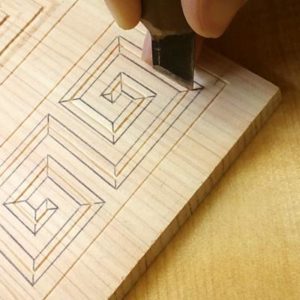

続いて、切込みを入れた部分から下絵における緑の実線部分にかけて斜面を平刀で彫っていきます。

下絵における緑の実線部分が一番高くなりますので、この部分はなるべく彫らずに斜面を作りましょう。

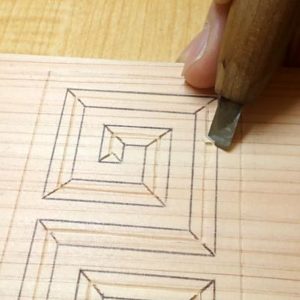

2.中央が低い雷文

先ほどとは逆に中央が一番低くなるように彫るバージョンです。

まずは、三角刀で緑色の実線部分を彫ります。

次に下絵における点線部分は中央に向かうにつれて深くなるように、キワ刀で切込みを入れます。

続いて中央を部分が一番低くなるように斜面を彫っていきます。

お腹がすいてきました。今夜は中華料理で。