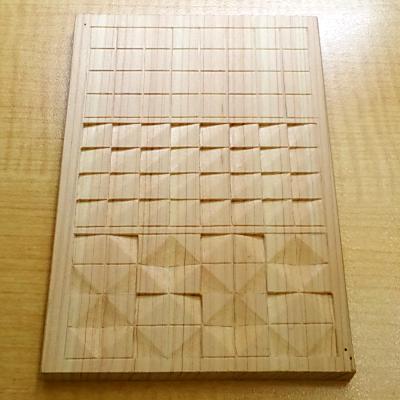

文様の彫り方 その1 ~格子(こうし)から鱗(うろこ)~

木彫で緻密なレベルの技術を求める場合、はじめに練習として文様を彫るのもよいかもしれません。文様はパターンの連続ですので、正確な線や面などを彫ることができれなければ、整っては見えません。つまり、正確な線や面を彫る技術を身につけるのに打って付けともいえます。文様を彫ることができると、アクセサリーやコースター、家具などにも模様を彫る場合にも応用できますし、やっていて損はないでしょう。

それでは、今回から数回にわたって、文様彫りの説明していきます。第1回目は、格子と鱗の彫り方を説明します。

準備

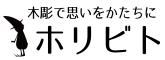

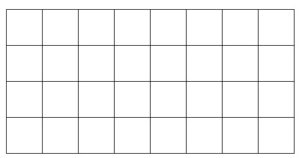

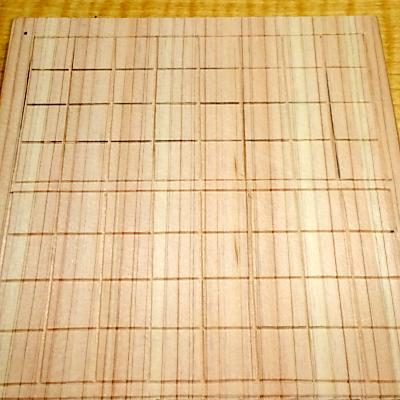

はがき大の木の板にカーボン紙で格子文様を写します。下絵はここ(格子文様のPDF)よりダウンロードできますのでご利用ください。

1.格子文様を線彫りする

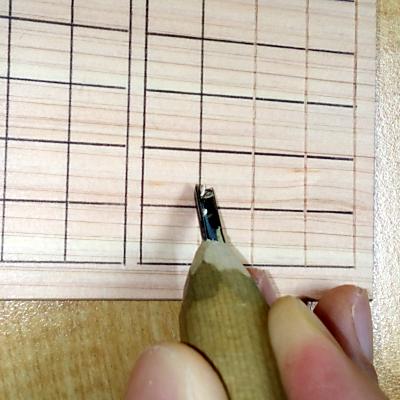

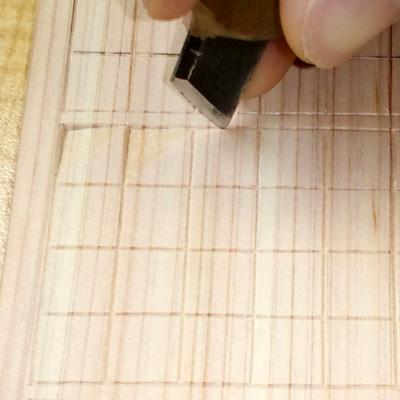

格子の線を彫っていきます。今回は三角刀3mm一本で彫っていきます。

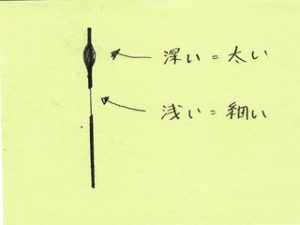

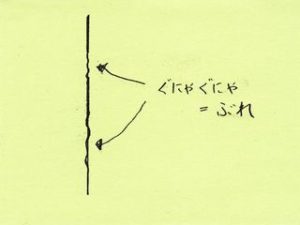

彫る深さが一定になるようにし、彫刻刀が途中でぶれないに注意しましょう。彫る深さが深くなったなり浅くなったりと安定しないと線が太くなったり細くなったりと美しい直線にはなりません。また、彫刻刀がぶれると線がぐにゃぐにゃと不安定な線に見えます。

長い直線を彫るのが難しい場合は、短い直線をつなげるように長くしていくとよいでしょう。

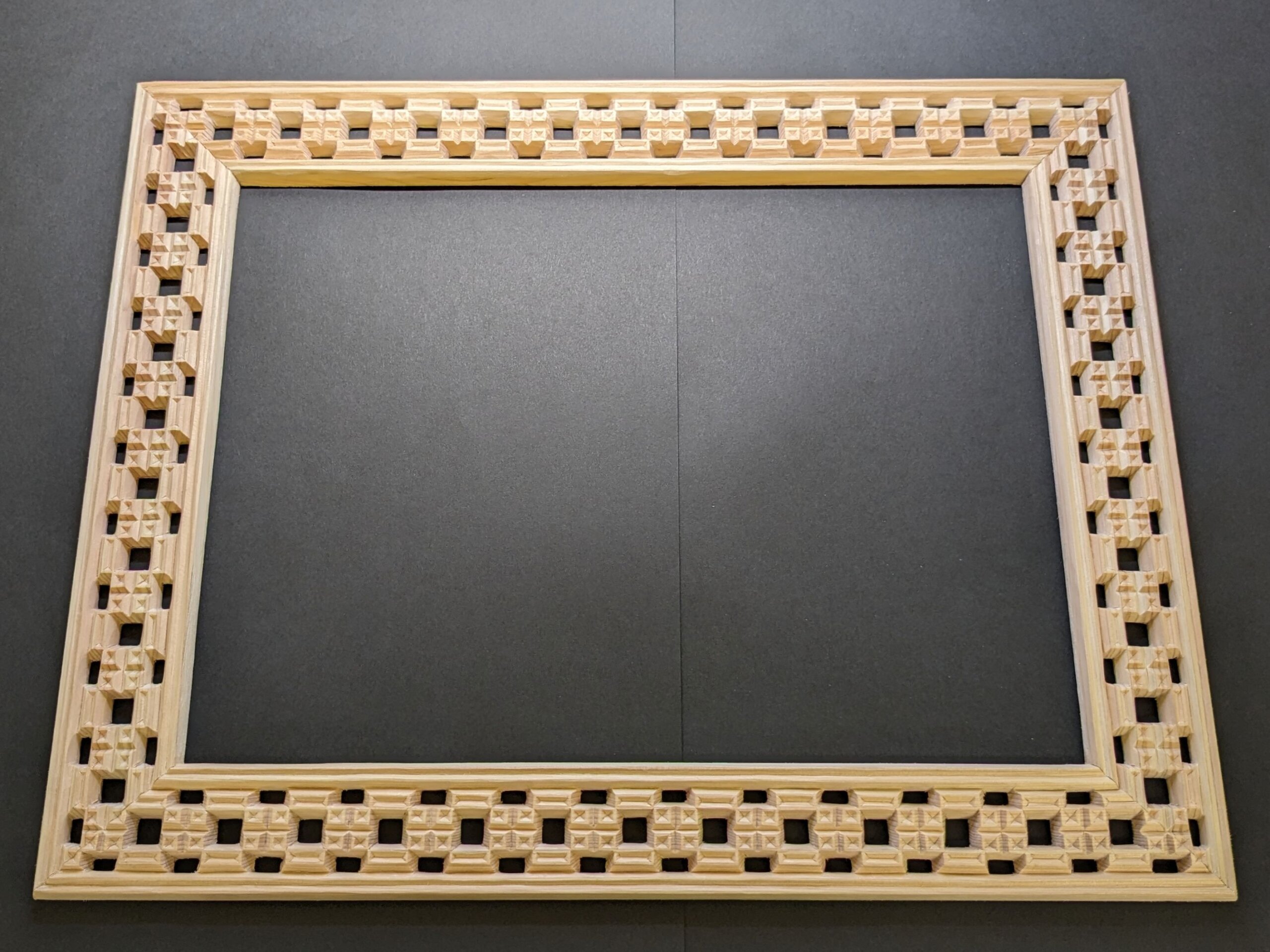

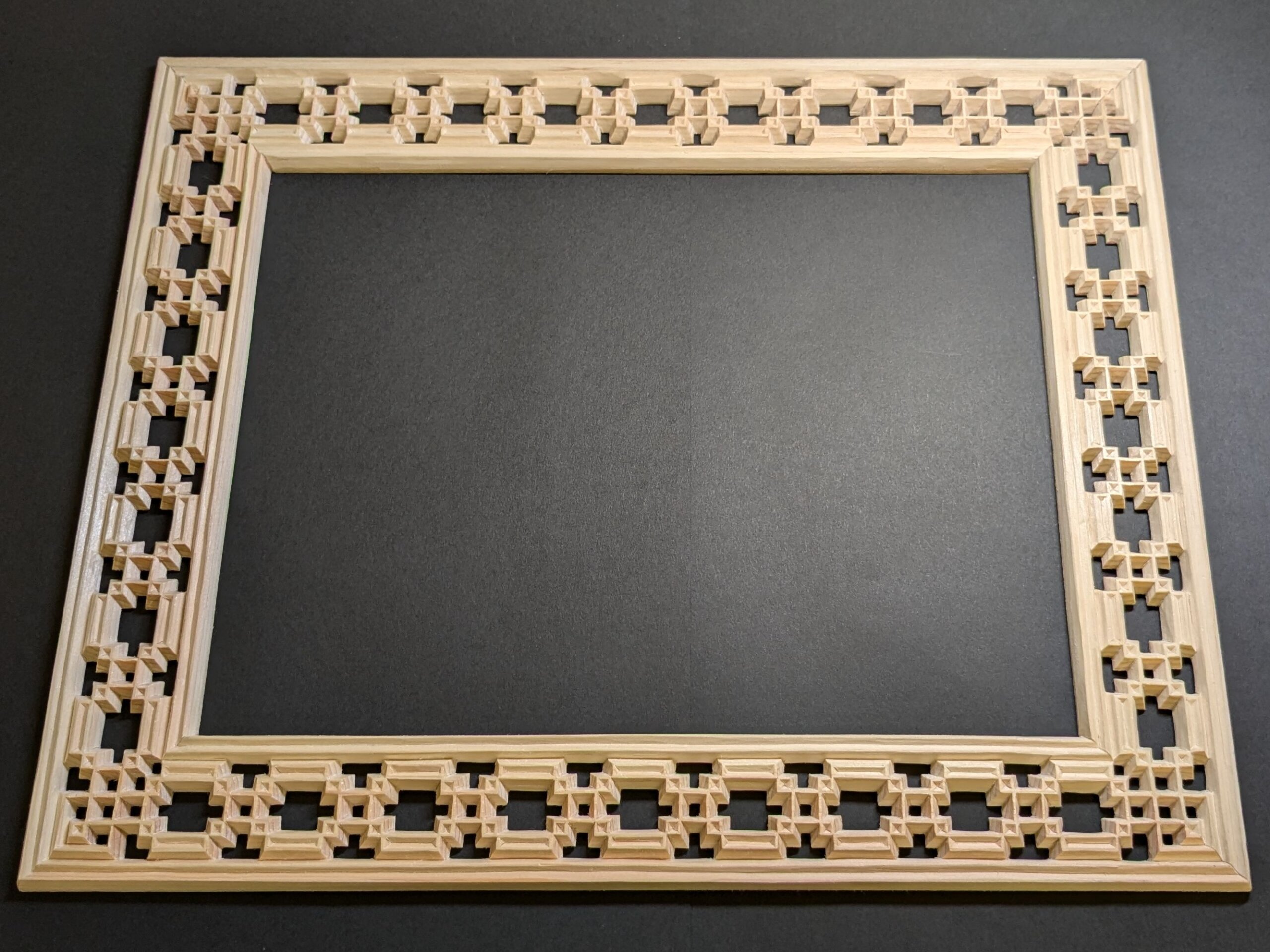

地味で根気が要りますが、きれいな直線を目指してください。まっすぐな直線を交差させると、きれいな格子になります。

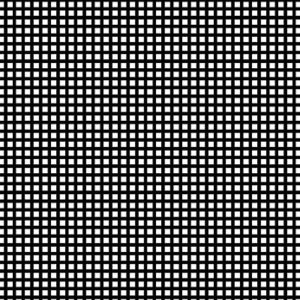

2.格子文様から鱗文様を彫る

線彫りした格子の半分に斜面を彫っていくと鱗文様になります。

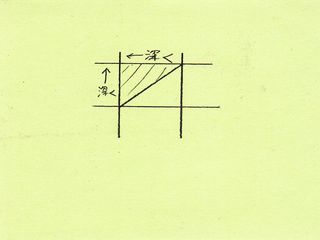

以下の斜線の箇所に三角の斜面をつくりますので、三角の二辺にキワ刀で切込みを入れておきます。このとき格子の角にいくほど深くなるようにします。

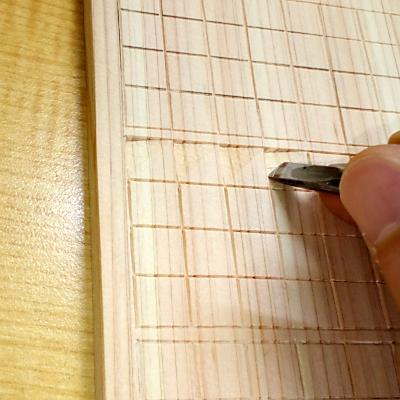

次に格子の角に向かって平刀で斜めに彫ると三角の斜面が出来上がります。

これを繰り返すと鱗文様になります。

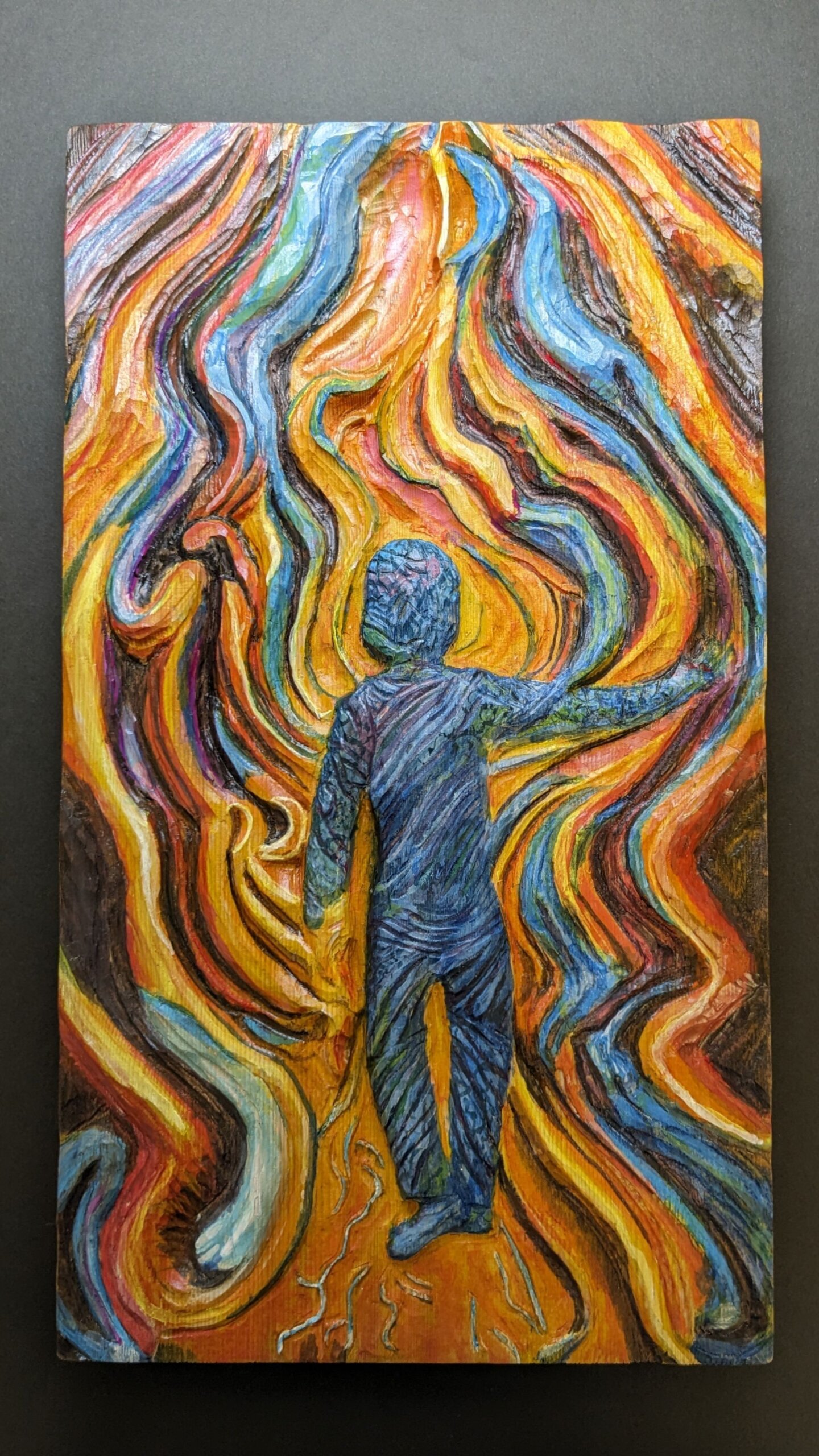

3.格子文様から自分デザイン

鱗文様は同じ方向に斜面をつくりましたが、斜面の方向を混合させると別の文様を作り出すこともできます。鱗文様と彫り方は同じですが全く違ったものに見えます。自分でデザインして、色々試してみてください。順目で彫ることも忘れないように!