舟形光背(透かし唐草)の彫り方 その1(舟形に彫る)

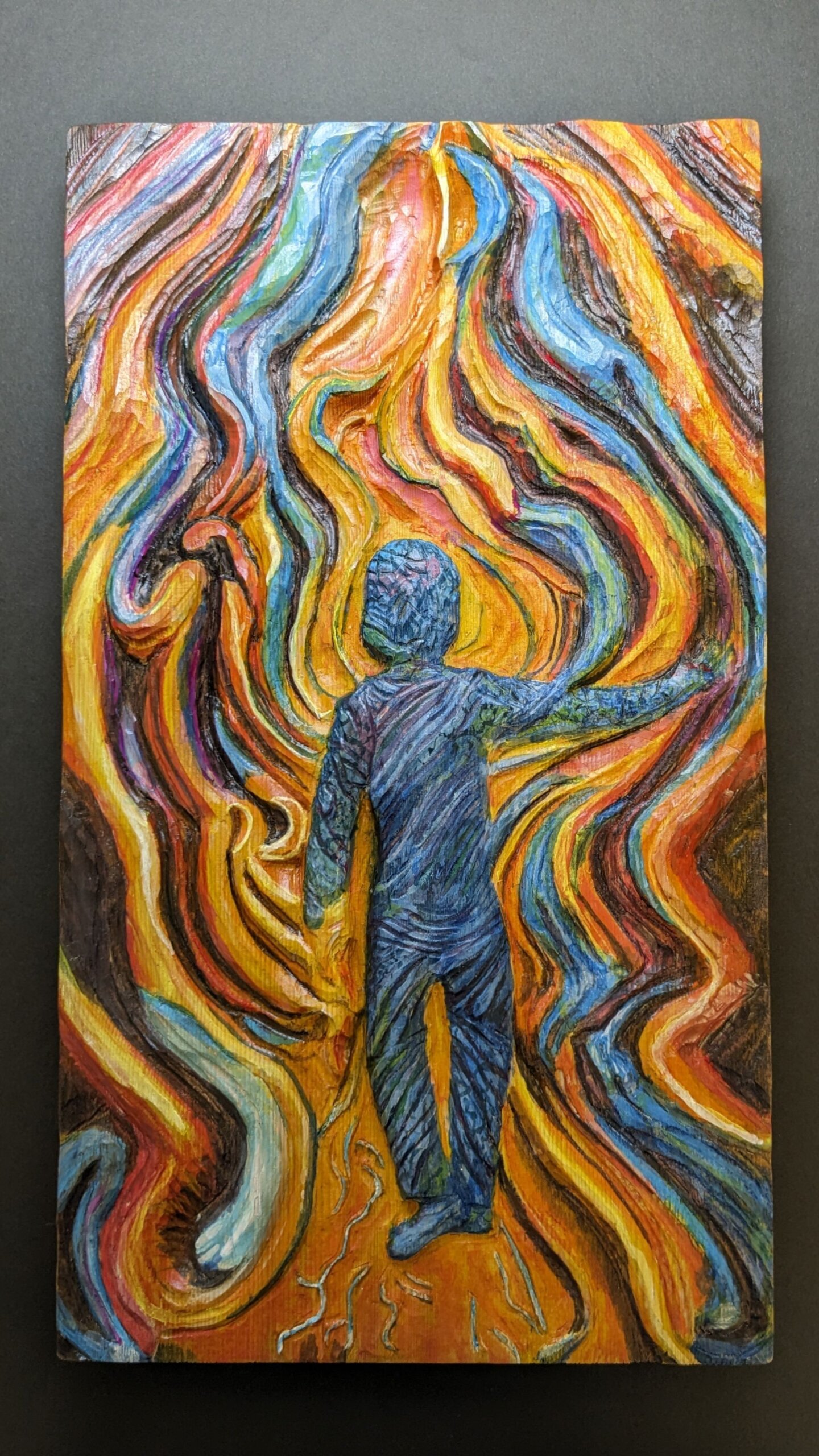

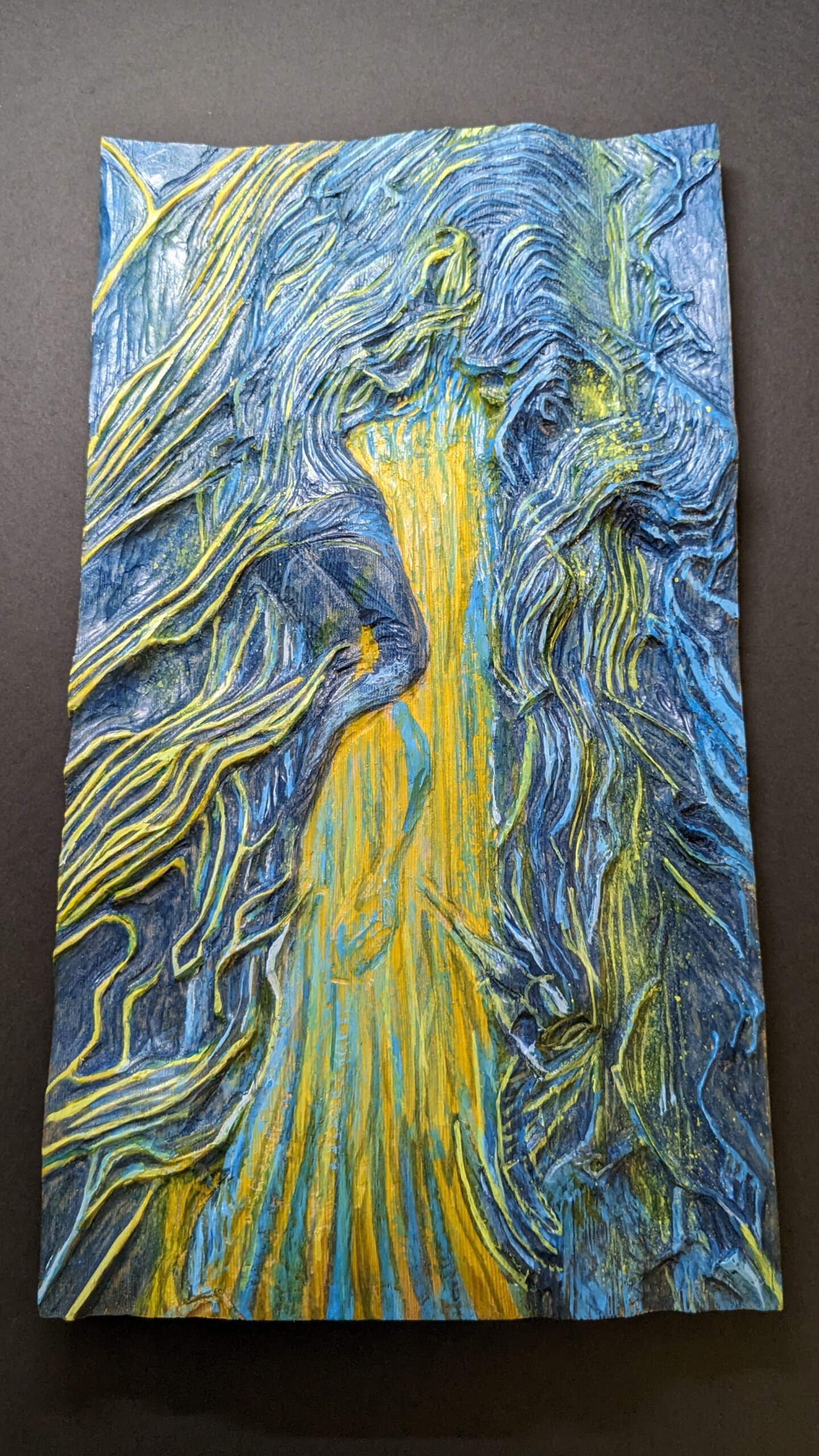

光背は、仏像の背面を飾っているもので、身体から放たれる光を表現したものです。

今回から数回に分けて、透かし唐草をあしらった舟形光背の彫り方を説明していきます。

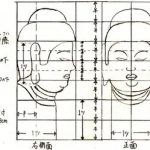

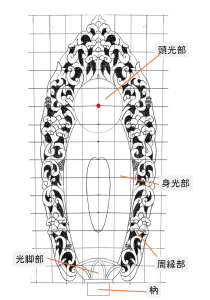

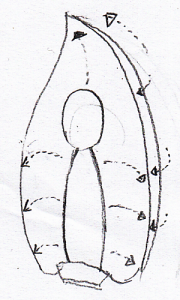

舟形光背(透かし唐草)の下絵

髪際と頭光が一致するように

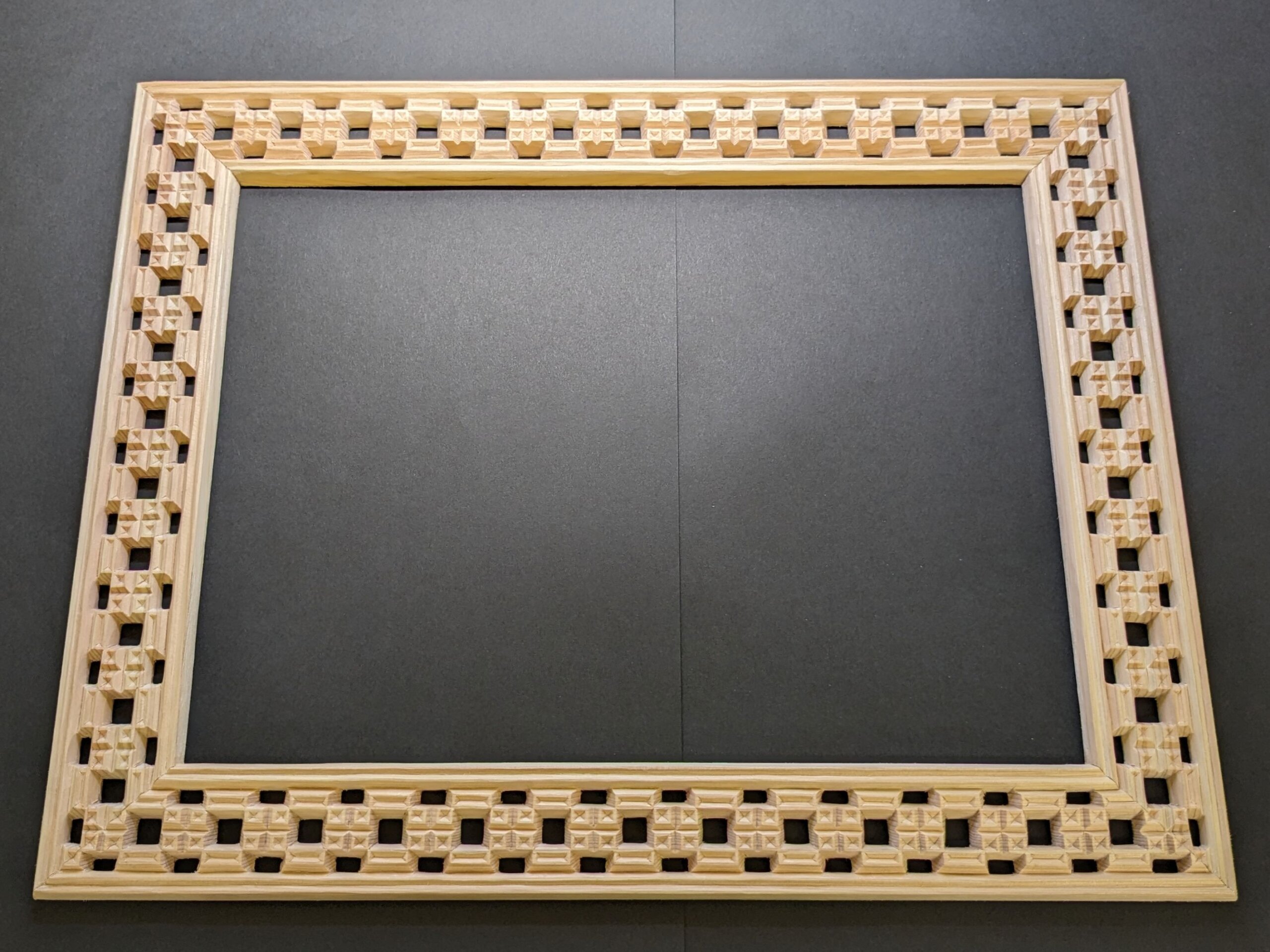

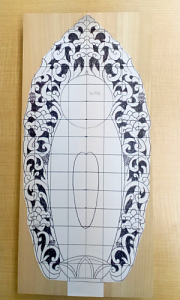

板材を用意する

下絵に合わせて余計な部分をカット

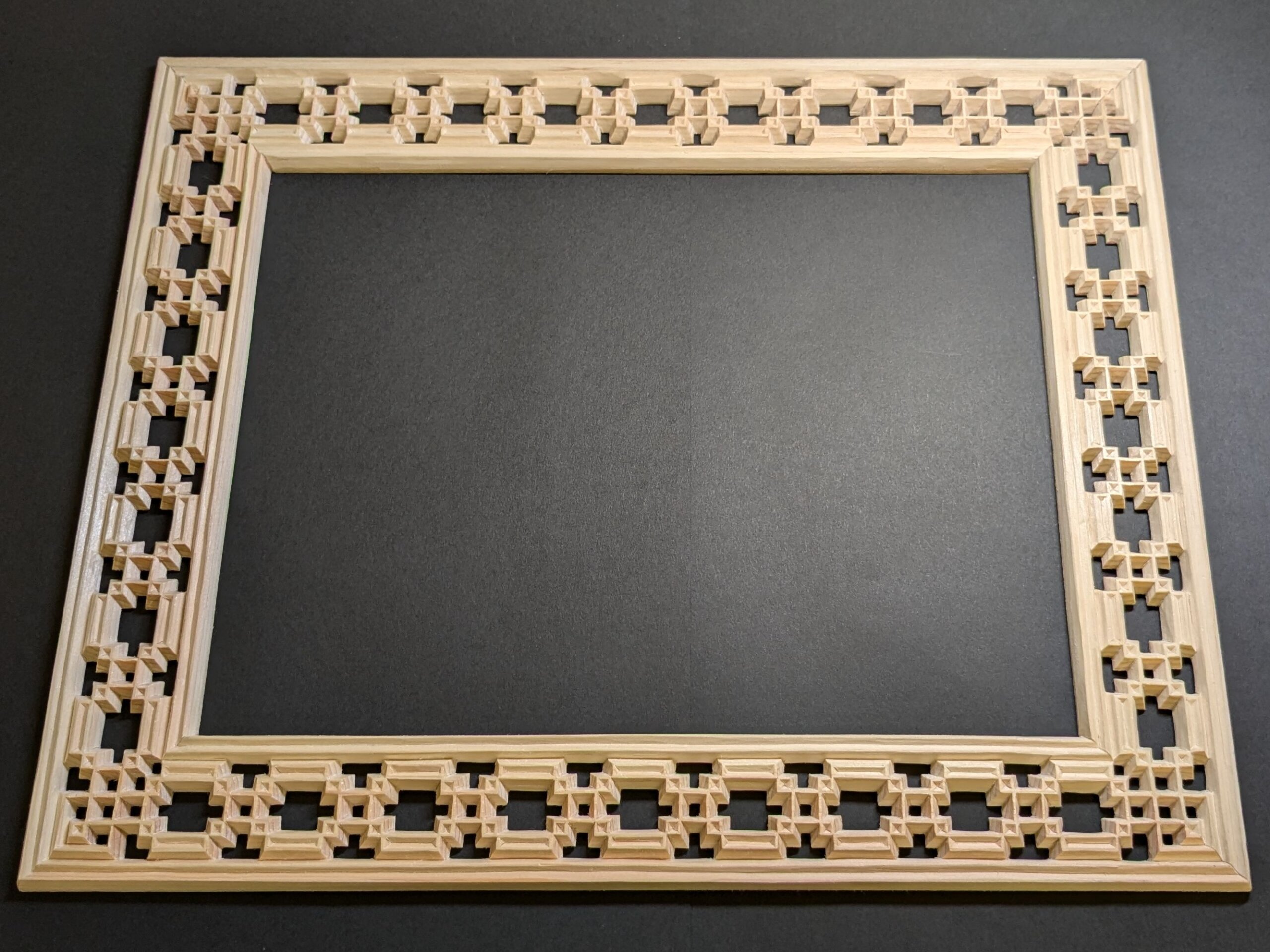

周縁部を湾曲させ舟形に

舟形にしていく

周縁部以外を厚めにしておく

周縁部裏側のカーブ

①下絵を描く

まずは下絵を描きます。光背および仏像の赤丸のところが重なるように、彫り上げた立像の大きさに合わせて、描いた下絵を拡大または縮小印刷しましょう。

②板材を用意し、余計な部分をカットする

③舟形にしていく

のこぎりで取り除いたものを舟形に彫りこんでいきます。

舟形光背(透かし唐草)の彫り方

- 舟形に彫る ←現在表示しているページ

- 唐草を彫る

- 光脚部、身光部、頭光部を彫る